随着双碳目标的推进,风光发电装机量一路飙升,但电网波动也越来越大。就像一场激烈的足球赛,储能技术就是那个关键的守门员,既要接住随时可能飞来的“球”,又要在适当的时候把球踢回去。在这场能源变革中,哪些技术能脱颖而出,成为电网的“最佳守门员”呢?

锂离子电池无疑是当前的明星主力。2023年,它在新增装机中占比高达85%,能量密度高、响应速度快,循环寿命更是达到了15000次。不过,它也面临着安全和成本的双重挑战。2025年,大容量电芯的竞速成为新看点,亿纬锂能已经量产了628Ah的电芯,并推出了6.9MWh的储能系统,大大提升了储能的规模和效率。比亚迪的光储融合方案更是将锂电的应用场景进一步拓展,在长时储能方面也有了新的突破。

飞轮储能则是电网频率的“瞬时稳定器”。它拥有毫秒级的响应速度和百万次的循环寿命,特别适合秒级以下的快速响应需求。2024年国内30MW级项目的投运,验证了其可靠性和规模边界。在地铁再生制动能量回收系统中,飞轮就能实现高效的秒级回收,将能量重新利用,既环保又经济。

液流电池(全钒)是长时储能的稳定基石。它寿命长达20年以上,安全性高,系统效率约75%。2024年百兆瓦示范项目的落地,标志着其商业化进程的加速。液流储能科技发布的125kW高功率电堆和800kW系统,通过梯度复合膜技术和多孔流场设计,将系统效率提升了3%,度电成本也更具竞争力。在西北风光大基地,液流电池凭借与风光出力特征的匹配性,成为配套储能的首选。

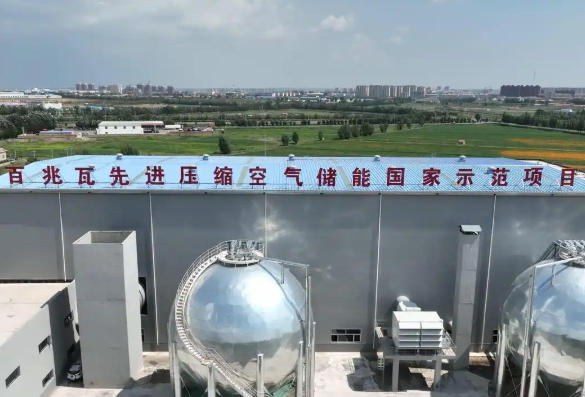

压缩空气储能(CAES)则是靠“地利”吃饭的高手。湖北应城的300MW级项目,设计年发电超5亿度,成本降低了20-30%。宁夏中宁的国际首套百兆瓦级全人工地下储气库项目,采用环形地下硐室,效率达70.4%,摆脱了对化石燃料的依赖,实现了零碳排放。利用废弃矿井等资源,压缩空气储能还能变废为宝,降低建设成本。

液态空气储能(LAES)是极端环境下的“硬汉”。青海的60MW/600MWh项目是全球最大的,100%自主研发,1立方液化空气就能发电75度。它在沙漠、戈壁等极端环境下表现出色,为西部新能源基地提供了持久的能量保障。

钠离子电池是储能界的“亲民之选”。钠资源丰富,成本比锂电低30%,安全性也更优。2025年是钠电规模化应用的关键年,预计到2027年,硫酸铁钠电芯目标成本将下降60%。海辰储能和比亚迪的专用系统,在基站、低速电车和分布式储能等场景中发挥着重要作用。在东南亚热带岛屿的分布式储能系统中,钠电凭借耐高温和低成本的优势,成功克服了当地的挑战。

固态/半固态电池则是为“性命攸关”或“冰天雪地”场景定制的安心之选。它采用固态电解质,安全性显著提升,能量密度可达280Wh/kg,循环寿命超过10000次。CIBF2025展会上,多家企业展示了能量密度超400Wh/kg的固态电池产品,清陶能源和卫蓝新能源的产业化进度也在不断推进。在数据中心和极寒地区,固态电池的不可替代性愈发明显。

氢储能是瞄准“季节差”的能量搬运工。通过电解制氢,它适合跨季储能,但效率目前只有40-50%,还处于示范阶段。风光制氢耦合面临着效率、储运成本和终端利用等瓶颈,不过高温电解技术的研发有望提升其效率。一旦突破,氢储能将成为季节调节的终极解决方案之一。

重力储能是靠“高度差”吃饭的新玩家。它的度电成本降至0.11元/kWh,比抽水蓄能还低一半。中国天楹的100MWh重力储能成套装备已被列为国家能源领域首台(套)重大技术装备,随着政策的支持和项目的推进,重力储能有望在大型储能市场中占据一席之地。

超级电容器是快充快放的“瞬间爆发王”。它拥有秒级的高功率响应,在微网、港口机械制动等场景中发挥着重要作用。以色列EEXION的快充产品,进一步拓展了超级电容器的应用边界。

在这场储能技术的群雄逐鹿中,没有一种技术是万能的。锂电虽然主导市场,但钠电、液流电池、压缩空气储能等技术在各自的场景中发挥着不可替代的作用。“4小时+”的长时储能系统成为标配,推动着锂电大容量电芯的竞赛,也激发了液流、压缩空气等技术的发展。

AI技术的应用更是为储能安全筑起了护城河。数字孪生电站、热失控预警等技术,不仅提升了运维效率,还将消防系统成本占比升至5%。安全设计和智能管理系统已经成为储能项目的核心投资。

市场化机制的破冰前行,也为储能行业带来了新的机遇和挑战。容量电价的实施,将推动储能从“补贴依赖”向“市场造血”过渡。投资者、开发商和政策制定者需要共同努力,完善电力市场机制,明确储能的多重价值,为储能行业的发展创造稳定、透明的环境。

对于投资者来说,要看好场景适配性强、成本下降路径清晰的赛道,如液流、压缩空气、钠电等;关注安全技术领先的固态电池和智能BMS/AI安全领域。

开发商在项目规划时,要以“场景导向”先行,因地制宜选择最优技术组合,算清经济性的多维账。将安全设计和智能管理系统成本前置,才能在长期运营中获得更大的收益。

政策制定者则需要加速完善电力市场机制,明确储能的容量、调频、爬坡等价值的量化评估与补偿机制。只有打通市场化的“最后一公里”,才能让储能行业在能源变革中立于潮头。

储能技术的竞合共进,是构建韧性、高效、绿色新型电力系统的基石。把握场景、拥抱智能、筑牢安全、穿越市场化大考,我们才能在这场能源变革中赢得未来。你对哪种储能技术最感兴趣?你认为哪种技术最有可能成为未来的主流?欢迎在评论区留言讨论!